Nous allons vous parler d’une autre activité du Cat’, celui du sauvetage des aviateurs tombés en mer, qui constitua pendant la seconde guerre mondiale un domaine d’intervention de notre hydravion. Mais avant d’en discuter, et pour mieux comprendre comment les choses se passaient pour les aviateurs tombés en mer, voici l’histoire dramatique d’un équipage du Coastal Command (des garde-cotes de la Royal Air Force) qui fut en partie récupéré…

Elle a été à l’origine narrée par un écrivan britannique d’origine néo-zélandaise, Hector Bolitho, qui débuta comme journaliste free-lance. Auteur prolifique -il a publié 59 ouvrages de son vivant- il fit le choix de rejoindre la RAFVR -Royal Air Force Volunteer Reserve- lorsque la seconde guerre mondiale éclata. Il fut affecté dans le service des renseignements et y devint Squadron Leader (grade correspondant à celui de commandant) et eu la charge d’éditer le Royal Air Force Journal, avant de s’occuper du Coastal Command Intelligence Review. A cette fin, il effectua plusieurs séjours sur différentes bases du Coastal Command de la RAF, ce qui lui permit par la suite de rédiger deux ouvrages spécifiques dont Task for Coastal Command. Bolitho demanda à l’aviateur à qui ces faits étaient arrivés de les lui coucher sur le papier. C’est ce qu’il fit, à contrecœur mais avec quantité de détails qui font qu’aujourd’hui ce récit demeure l’un des plus stupéfiants qui ait pu être publié après guerre.

Hector Bolitho en uniforme de la RAF. On lui doit également le fabuleux "Combat Report", un témoignage direct sur la bataille d'Angleterre.

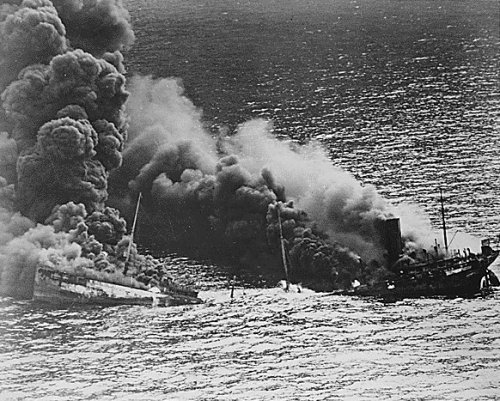

Le Coastal Command avait pour charge de traquer sous-marins et bâtiments allemands, de les détruire et/ou de les forcer à rester en plongée indéfiniment. Lorsque Bolitho commence son livre, on est à la veille des opérations du Jour J et l’effort maximal est porté sur la lutte anti sous-marine. Tous les jours des appareils, qu’ils soient hydravions ou quadrimoteurs voir même les deux, décollent pour aller repérer puis larguer des charges de profondeur sur les bâtiments de la Kriegsmarine, de jour comme de nuit. Ce n’est pas sans risque : les appareils de la RAF sont fréquemment attaqués par des bimoteurs de la Luftwaffe, quand ils ne sont pas canonnés par la DCA des sous-marins. Fréquemment, tel équipage parti faire une patrouille au large de la Bretagne ou du Golfe de Gascogne ne revient pas, disparaissant corps et âmes.

Max Guedj, qui fut l'un des plus grands aviateurs des forces françaises libres. Sa grande tenue est exposée au Musée des Invalides, à côté de celle du Commandant Mouchotte.

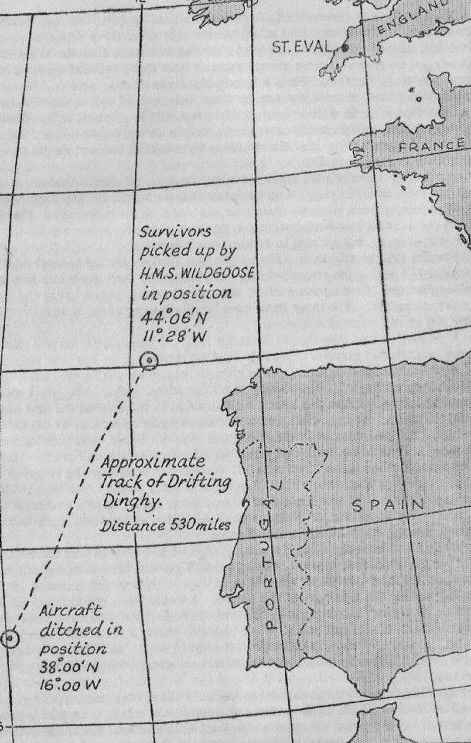

Bolitho rencontra plusieurs aviateurs légendaires du Coastal Command, tels que Max Guedj -un français libre qui devint chef d’une escadrille de bimoteurs De Havilland Mosquito et qui mourra au cours d’une attaque d’un convoi en Norvège, en janvier 1945- ou encore d’autres tels que Jack Foss, le miraculé. Voici son histoire, racontée telle qu’il l’a écrite pour Hector Bolitho. Les faits que relate Jack Foss, copilote sur un Liberator de la RAF, se sont produits en septembre 1943, dans la zone du golfe de Gascogne. Bolitho les a ensuite reproduits dans Task for Coastal Command, à la date du 3 juin 1944. Mais laissons la parole à Jack Foss :

« Nous avons décollé à 10h30 un matin de septembre pour une patrouille anti sous-marins. Le temps était tel que n’importe quel aviateur du Coastal Command peut le souhaiter : un vent régulier, une atmosphère tiède et plaisante, avec juste assez de nuages pour nous protéger au cas où des chasseurs ennemis nous auraient trouvés et attaqués au dessus du golfe de Gascogne (1). Chacun avait bon moral, nous espérions trouver et détruire un U-Boot, ce que notre équipage n’avait pu faire jusqu’alors. Ceci, couplé à la météo, expliquait notre sentiment joyeux et notre allégresse.

A treize heures, tout se passait pour le mieux. Nous volions assez près de la cote espagnole, tout semblait calme et pacifique. Nous avions vu quelques bateaux de pêche espagnols, quand notre navigateur nous demanda d’altérer notre cap vers l’ouest. Comme nous autres, il était excité à l’idée de se rendre dans une zone de patrouille ou les U-Boot étaient souvent présents et d’en couler un.

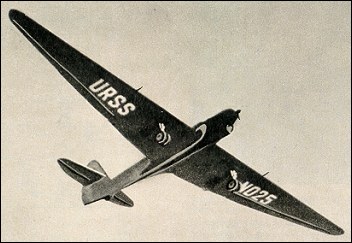

Voici à peu de choses près comment la patrouille de Jack Foss débuta. Météo clémente et mer calme, quelques nuages pour se réfugier et échapper aux chasseurs. Malheureusement pour Jack Foss et ses camarades, le destin s'en mêla ce jour là.

A quatorze heures, tandis que nous volions vers l’ouest, les nuages commencèrent à s’amincir et le vent força jusqu’au moment ou il n’y eut plus aucun nuage. Le vent avait une vitesse de 30 kts et la mer n’était plus cette étendue d’eau calme que nous avions survolé jusqu’alors. C’était une course de chevaux blancs, se chassant les uns les autres frénétiquement tout au long de l’océan. Les vagues devaient avoir une hauteur allant jusqu’à 9 mètres. Nous nous sentions désolés pour n’importe quel marin qui devait être sur la mer, se bagarrant contre les flots.

A quatorze heures quinze minutes, nous venions juste de modifier notre route pour prendre un cap plus au nord lorsque l’observateur constata quelque chose sur sa droite. J’ai pensé « C’est l’occasion que nous avons tant attendue » (2). Le pilote était tout sourire, nous avons viré et j’ai donné l’ordre d’ouvrir la soute à bombes. Au même moment, j’ai augmenté la vitesse des moteurs au cas ou nous aurions besoin de plus de puissance. Tandis que nous nous rapprochions de la zone, tout le monde à bord se dévissait le cou, l’observateur également au travers de son petit compartiment en demandant s’il s’agissait d’un sous-marin. D’abord il sembla que nous étions chanceux. Nous pouvions voir une petite fumée noire poussée par le vent, comme celle d’un U-Boot rechargeant ses batteries (3). On régla nos équipements. Le bombardier se mit en position, il sélectionna ses bombes, l’opérateur radio était prêt à envoyer en morse le signal de repérage d’un sous-marin, le doigt sur le manipulateur. Nous étions très près lorsqu’un des mitrailleurs lança à l’intercom « C’est un foutu petit bateau de pêche« . Ça l’était effectivement, un petit bateau de pêche avec le mot EIRE peint le long de sa coque. Je pense que je n’ai pas besoin de répéter ce que nous disons à propos des bateaux de pêche, n’importe qui est capable de deviner en lisant entre les lignes…(4)

Nous avons tourné en rond tout autour du bateau de pêche à 60 mètres de distance, notant différents détails tels que ses marquages, sa route, sa vitesse, etc. Nous étions assez prêts pour voir les filets de pêche étendus sur un côté. Puis nous avons repris de l’altitude et poursuivi notre route. A quinze heures dix, nous venions juste de rétablir à 900 mètres lorsque nous avons aperçu un cumulus solitaire qui allait s’avérer nous être fatal.

Tandis que nous l’approchions, un de nos mitrailleurs a hurlé « Avion droit devant ayant juste pénétré le nuage !« . Le pilote a immédiatement changé de cap parce qu’il n’aimait pas l’idée d’un avion s’esquivant dans un nuage. Puis, du coin de l’œil il aperçut un autre appareil nous attaquant en piqué. Il a immédiatement hurlé « Attention les gars ! Junkers ! Larguez les bombes ! » (5). Tandis qu’il criait, il disposa l’appareil de telle manière qu’il espérait bien sortir de leur viseur. Nous étions juste en train de remercier Dieu d’avoir échappé à cette attaque que je vis des éclairs sortir des bords d’attaque des ailes du Junkers. Une seconde plus tard, le pilote se tourna vers moi et me dit « ils m’ont eu« .

Tandis que je prenais les commandes, je le regardais. Je fus envahi d’un sentiment de colère en voyant le trou dans son thorax par ou l’obus était passé. J’ai hurlé à l’intercom que le pilote avait été touché sans aucune réponse. Ce ne fut que plusieurs minutes après que je me rendis compte que le système était endommagé. Alors ma gorge devint horriblement sèche. Je ne pouvais plus avaler, ni décoller ma langue de mon palais car je réalisais que sans l’aide des mitrailleurs me signalant la position du Junkers, ce ne serait qu’une simple question de temps avant que nous ne soyons descendus, à moins qu’un banc de nuages n’apparaisse (6). Si le pilote ne sait pas qu’il est attaqué par derrière, il ne peut pas faire grand chose pour la contrer, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

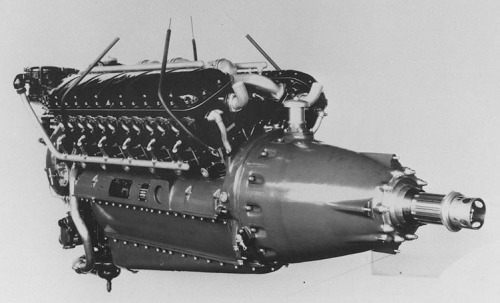

Le Liberator dans son élément. Son autonomie en fit un quadrimoteur particulièrement approprié pour les longues patrouilles au dessus des océans, au large de l'Irlande comme au dessus du golfe de Gascogne.

A quinze heures vingt nous savions sans nul doute qu’ils étaient quatre à nous attaquer. Et nous savions également que nous serions extrêmement chanceux de pouvoir leur échapper étant donné qu’il n’y avait encore aucun nuage dans le ciel. Le petit nuage dans lequel le Junkers s’était esquivé était loin derrière et de toutes façons il était bien trop petit pour y cacher notre Liberator.

Les deux ou trous minutes suivantes les quatre Junkers nous encerclèrent tandis que j’étais occupé à piloter l’appareil en me rappelant ce que l’on m’avait enseigné de faire et de ne pas faire à l’entraînement. Cinq minutes plus tard, la seconde attaque débuta, du même Junkers qui avait effectué la première. Les trois autres se mettaient en position. Ils étaient hors de portée de nos mitrailleuses.

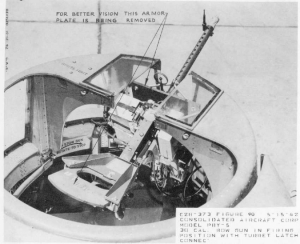

Cette fois-ci ce fut une attaque frontale par la droite. J’ai immédiatement disposé l’appareil pour la parer, mais il nous avait dans son viseur. Je venais juste de mettre le quadrimoteur dans un virage presque vertical lorsque je vis une fois de plus des éclairs venir de ses ailes. Mon cœur s’arrêta presque de battre parce que cette attaque était exactement dans la même configuration que la première, lorsque le pilote avait été tué. Je fus chanceux une fois de plus, mais le pauvre Jimmy dans sa tourelle fut salement touché. Il avait des balles logées dans un pied, une jambe et dans le dos, le visage et le cou pleins de coupures. Il tomba plus qu’il ne réussit à s’extirper de sa tourelle. Je hurlais que quelqu’un devait absolument prendre sa place puisque la tourelle est armée de deux mitrailleuses de 12,7 mm et les boches n’aiment pas ça. Jack s’apprêtait à y prendre place lorsque Jimmy lui déclara « Ça ne sert à rien, le système d’alimentation de la mitrailleuse a été touché« . Il était hors d’usage, rendant la tourelle muette (7).

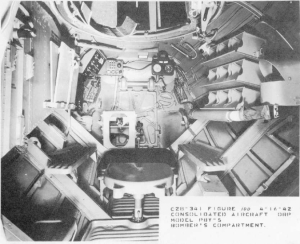

Tandis que je jetais l’avion dans tous les sens possibles, je me rendis compte que les commandes devenaient de plus en plus dures à actionner. Ce ne fut pas avant d’avoir jeté un coup d’œil au siège du pilote que je compris pourquoi. Il avait bloqué les commandes durant la première partie de l’attaque, j’aurais du l’évacuer du poste de pilotage mais cela n’avait pas été possible. J’ai hurlé au Flying Officer Thornton(8) derrière moi, qui était un passager, de le retirer du siège et de s’y installer lui-même. Après quelques efforts il y parvint. Je continuais à piloter l’appareil comme si c’ était un chasseur et ce n’était pas aisé.

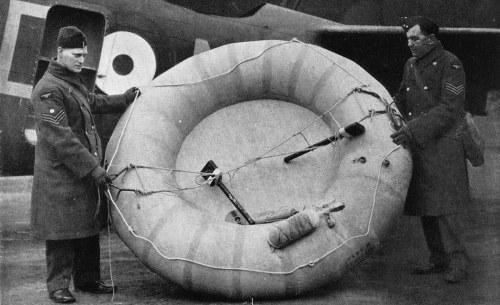

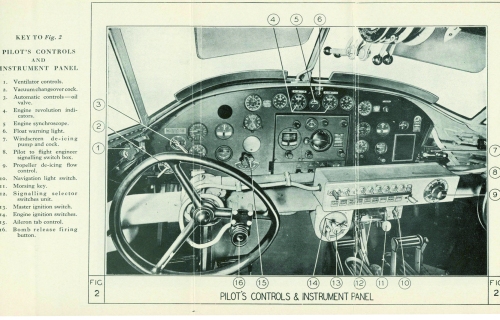

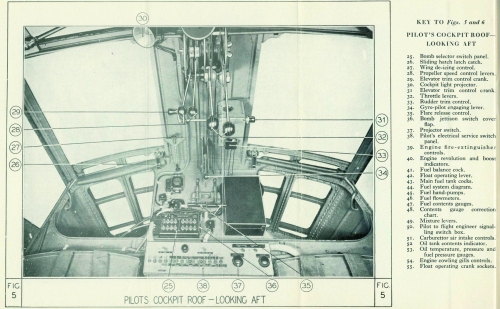

Comment les attaques se sont produites. La première (1) a touché le pilote qui est mort peu de temps après avoir reçu un obus en plein thorax. Jack Foss, copilote, a pris sa place. La deuxième attaque a vu tous les instruments du tableau de bord détruits, le mitrailleur de tourelle (Jimmy) être touché au pied, à la jambe, au dos (2). Un des membres de l'équipage a essayé de le remplacer sur ordre de Jack Foss, mais la tourelle était hors service. Au cours de cette même attaque, le mitrailleur de queue (3) a été grièvement blessé. Touché par un éclat d'obus à la colonne vertébrale, il eut assez de force pour s'emparer d'une des mitrailleuses latérales (4) et abattre un des Junkers assaillants.

Thornton s’était à peine assis dans le siège qu’une pluie d’obus traversèrent le fuselage de part en part, détruisant tous les instruments du tableau de bord à l’exception du Badin, d’autres s’écrasant contre le blindage de nos sièges. C’était une bonne idée de l’avoir fait s’asseoir sur ce siège, car autrement il aurait surement été grièvement blessé. C’est au cours de cette troisième attaque que notre tourelle de queue fut réduite en miettes, le mitrailleur fut touché à la colonne vertébrale par un éclat d’obus. Bien qu’il fut mortellement touché, il rampa pour s’extirper de la tourelle, juste à temps pour prendre en mains une des mitrailleuses latérales. Il effectua un bon tir et toucha un des appareils tandis qu’il mourrait. Bien qu’aucun d’entre-nous ne l’ait vu, nous pensons que ce Junkers a fini dans l’océan parce qu’à partir de ce moment ils ne furent plus que trois à nous attaquer »…

Traduction et adaptation Antony Angrand.

A suivre

(1) Les appareils quadrimoteurs du Coastal Command tels que Liberator, Halifax et Flying Fortress avaient l’habitude, pour échapper aux attaques des bimoteurs de la Luftwaffe, de se réfugier dans un nuage et de profiter pour changer de cap et d’altitude. Seuls les Mosquito Tse-Tse (ainsi baptisés en raison de la présence d’un canon Mollins de 57 mm à la place des 4 canons de 20 mm) qui s’attaquaient aux U-Boot n’avaient pas besoin d’opérer ce type de manoeuvre. Aussi rapides qu’agiles, les équipages de Mosquito étaient capables d’échapper à leurs poursuivants grâce à la manette des gaz…

(2) Les occasions de repérer et d’attaquer un U-Boote étaient très rares au début de la guerre. Avec le développement du radar et l’ajout de puissants phares Leigh sous les ailes des appareils, les équipages parvinrent à faire grimper les statistiques. Cependant à la date ou Jack Foss vécu cet épisode dramatique, il y avait encore des équipages du Coastal Command qui n’avaient jamais croisé la route d’un sous-marin allemand. Dès que la bataille de l’Atlantique fut gagnée, le Coastal Command commença à mener une vie très dure aux U-Boot, à tel point que dans les mois qui précédèrent le Jour-J très peu de submersibles échappèrent aux équipages de la RAF.

(3) Les U-Boot rechargeaient leurs batteries en surface, en faisant fonctionner leurs moteurs Diesel. D’où la fumée dégagée par ces derniers, visible de loin sur l’océan.

(4) Jack Foss fait ici mention de deux éléments distincts. Le premier repose sur la présence de bateaux de pêche dans une zone « militaire » au sens ou à cette époque dans le golfe de Gascogne, s’affrontaient les forces aériennes et marines alliées et allemandes, ce qui avait le don d’énerver les équipages du Coastal Command. D’autre part, il n’est pas impossible que certains des bateaux de « pêche » aient en fait servi de bâtiments de surveillance au bénéfice des allemands.Il s’agit ici d’un bateau de pêche irlandais, nation neutre à l’époque.

(5) Les bombes étaient larguées afin d’alléger l’appareil et de faciliter les manœuvres évasives. Cependant à cette époque, la majorité des appareils du Coastal Command n’emportaient plus de bombes mais des charges de profondeur, bien plus efficaces pour couler les sous-marins allemands, mais d’un maniement autrement plus complexe car elles ne devaient pas tomber sur le sous-marin mais à côté pour exploiter la pression de l’eau contre les coques.

(6) Les mitrailleurs ne servaient pas uniquement à défendre l’appareil mais aussi et surtout à signaler au pilote la position des attaquants, afin que des actions évasives adaptées puissent être effectuées en conséquence. L’armement du Liberator dans la RAF différait de la version américaine, notamment au niveau de la tourelle de queue qui abritait 4 mitrailleuses de .303 (7,7 mm) au lieu de 2 x .50 (12,7 mm).

(7) C’est en fait le système d’approvisionnement en bandes de cartouches de 12,7 mm qui fut touché, car la tourelle pouvait être opérée manuellement. La tourelle pouvait donc continuer à pointer ses mitrailleuses lourdes dans toutes directions mais les mitrailleuses ne pouvaient plus tirer.

(8) Grade équivalent à celui de lieutenant.

A suivre…

![Untitled-1cat[1] Le point fixe en seuil de piste, dernières vérifications avant décollage.](https://pbycatalina.files.wordpress.com/2009/07/untitled-1cat1.jpg?w=500&h=342)